ホーム 研究シーズクローズアップ

研究シーズクローズアップ

福岡大学研究シーズクローズアップ

2012年6月~2022年11月の約10年半、全26回にわたって福岡大学の研究シーズや研究内容を紹介した「福岡大学研究シーズクローズアップ」のアーカイブ一覧です。

※各研究者の「所属部署」「資格」は、記事掲載時のものです。

※タイトルをクリックすると、各記事が表示されます。再度クリックで閉じます。

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.026

カーボンニュートラル社会を目指して~福岡大学の取り組み~

2050年カーボンニュートラル実現には、技術イノベーションのみならず経済社会イノベーションが不可欠で、そのためには人文社会科学から自然科学までの幅広い知見が必要です。さらに教育研究・社会貢献活動を通じて、その知を普及する使命を持つ大学の役割には大きな期待が寄せられます。

2021年夏、国、自治体、企業、国内外の大学等との連携強化を通じ、大学の機能や発信力を高める場として、「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」(大学等コアリション)が設立されました。福岡大学は設立当初より参加しており、2021年8月に「カーボンニュートラル(CN)推進基本方針2021」を策定し、脱炭素キャンパスの実現を目指してCN推進活動に取り組んでいます。さらに、2022年4月には、CN推進活動の中核組織として「福岡大学CN推進拠点」を設置しました。

5つの課題別チーム(脱炭素キャンパスチーム、研究推進チーム、地域連携チーム、人材育成チーム、国際連携チーム)を設け、さまざまなアプローチから脱炭素キャンパス化や、CNにかかる研究体制の強化、地域社会や国際社会と連携した取り組みなどを進めています。

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.025

ユニバーサルデザインを目指した核酸デリバリーツール

siRNA-PLGAミセル薬学部 櫨川 舞 助教

遺伝子を標的とする核酸医薬品は、これまで治療薬のなかった難病や希少疾患の新しい治療薬になり得るとして近年注目を集めています。その一方で、血中安定性の低さ、細胞膜透過性の低さ、速やかな腎排泄などの課題に加え、製剤化に用いられる高分子の毒性などの課題があり、それを克服するための薬剤送達技術や製剤の安全性が求められています。

櫨川助教が取り組んでいる技術は、がん転移治療を目的とした、新規のsiRNA(核酸)を搭載したミセル(粒子)設計による核酸医薬開発で、がん細胞を認識するユニットと核酸を含有するユニットを併せ持つハイブリッド構造が特徴です。安全性が確保された生分解性高分子PLGAを素材としており、卵巣がん腹膜転移モデルマウスを使用した実験において十分な治療効果が認められました。

この技術により、生体内で核酸を安定した形で、安全に効率的に、がん細胞に送達することができます。また、疾患に合わせた標的遺伝子、がん種の変更に対応可能なユニバーサルデザインでもあり、将来の核酸医薬開発に重要な知見を与えるものと考えています。

本研究内容は、2021年5月オンライン開催「新技術説明会」で発表、同年8月オンライン開催「イノベーション・ジャパン2021~大学見本市Online」に出展しました。

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.024

アサリを再生する干潟浄化技術

工学部社会デザイン工学科 渡辺 亮一 教授

九州北西部に位置する有明海では、アサリなど多くの水生生物が近年激減しており、その要因として生息環境の悪化が考えられます。森林など陸域の土壌から河川を通じて海域に供給される鉄は、アサリなどの二枚貝が光合成を行う際に不可欠な必須金属で、海洋や河口沿岸域における水生生物の成長制限要素となっています。しかしながら、ダム建設や砂利採取による砂の流入減少や下水処理施設の普及などによって、この微量金属「フルボ酸鉄」の供給が減っており、その結果としてアサリなどの漁獲量減少を招いています。

そこで渡辺教授は、共同研究を実施しているコヨウ株式会社より提供されたフルボ酸鉄シリカ資材を用いて、環境改善に向けた実証実験を開始しました。先ず研究室内での水槽実験においてその効果を確認し、次に実際の干潟でのモニタリングをスタートしました。使用しているフルボ酸鉄シリカは、腐植物質の木くずや下水汚泥、食品廃棄物などのリサイクル原料の発酵処理品とシリカや鉄から成る製品を混ぜて、人工的に容易かつ安価に製造されたものです。熊本県長洲町沿岸干潟(約2000㎡)において、2015年7月から開始した底泥環境改善の実証実験では、アサリの生息量増加を確認しています。

2019年8月に開催された「イノベーション・ジャパン2019」に出展。干潟環境を模した水槽を展示し、フルボ酸鉄シリカ資材を使用した浄化技術の有用性について説明しました。

イノベーションジャパン2019での展示

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.023

産学連携で空き家とまちをリノベーション

JST発刊「産学官連携ジャーナル」2019年4月号掲載工学部建築学科 西野 雄一郎 助教(※2020年3月退職)

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が産学官連携活動推進のために発行している「産学官連携ジャーナル」に、工学部建築学科 西野雄一郎助教の記事が掲載されました。

西野助教は、生活者自身による住まいのリノベーションには、住まいの個性化・現代化の実現、改修過程を通して育まれる人とのつながり、希薄化したコミュニティーの活性化など豊かな可能性があることを、これまでの研究で明らかにしてきました。その可能性を広く実証的に検討したいと考え、従来は負の遺産とされる空き家を持続可能な地域を実現する地域資源として位置付け、空き家の改修と利活用によるリノベーションを実践しています。

本記事では、本学建築学科学生が主体となって取り組んだ学生向け賃貸住宅再生活動を紹介しています。企画から設計、材料選び、解体、施工など全てを学生自身が手掛けることで、主体的にまちづくり活動に取り組む当事者意識が芽生え、空き家の改修や利活用に対するイメージを地域住民など多様な人々と共有できました。

リノベーションの様子

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.022

うま味で拓く筋肉のとびら ~イノシン酸で持久力アップ!~

スポーツ科学部 檜垣 靖樹 教授

生体内のグリコーゲン貯蔵量は、アスリートの持久的パフォーマンスを決定する要因の一つで、一般的には運動後に高糖質食を摂取してグリコーゲン貯蔵を促進します。檜垣教授は、この糖質食摂取時にイノシン酸を併用することで、骨格筋の基となる細胞のグリコーゲン量をさらに増加させ、同時にミトコンドリア機能も向上させることを明らかにしました。

グリコーゲンは主に肝臓と骨格筋において合成され、特に筋肉に蓄えられた筋グリコーゲンは、エネルギーとして保存され、筋肉の働きを円滑にし、疲労回復や運動能力向上などの役割を果たしています。グリコーゲン蓄積を促すとされるイノシン酸は、鰹節等に含まれるうまみ成分として身近なものです。今後もグリコーゲン増加のメカニズム解明の実験を重ね、イノシン酸を原料とするスポーツドリンク、サプリメント、ふりかけ等の実用化、市販品への高付加価値化を目指します。

上記研究内容は、2018年5月開催「福岡大学新技術説明会」、同年8月開催「イノベーション・ジャパン2018」において展示・発表を行いました。

福岡大学新技術説明会にて

(2018.5@東京JST)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.021

BDF製造時に副生するグリセリン廃液の全量資源化を目指して

産学官連携研究機関 資源循環・環境制御システム研究所 武下 俊宏 准教授

バイオディーゼル燃料(BDF)は、国内では廃食油とメタノールを原料として製造されており、植物油由来の再生可能エネルギーとして実用化されています。環境に優しいイメージですが、この製造工程において副生するグリセリン廃液は、有効な用途がなく産業廃棄物として処理され、結果としてBDFの製造コストを増加させています。

福岡大学産学官連携研究機関 資源循環・環境制御システム研究所 研究開発室長 武下准教授は、この副生グリセリン廃液をグリセリン水溶液と分離油に分け、それぞれを再利用できる技術を見出しました。グリセリン水溶液は既存の排水処理施設の脱窒剤に、分離油はボイラー等の燃料として有効活用が期待できます。また、実際にグリセリン水溶液や分離油を使用することで、二酸化炭素排出量削減の効果も期待できます。

グリセリン水溶液は、現在脱窒剤として使用されているメタノールの代替として、脱窒性能が変わらずかつ安価であり、ランニングコストを低減できます。また既存施設を大幅に変更せずに利用できるメリットがあります。分離油は、再生重油と混合してバイオ再生重油とすることで、工業用燃料としての用途が拡大します。

武下准教授は、2013~15年度に福岡県リサイクル総合研究事業化センターの研究会や共同研究プロジェクトとして本技術の開発を進め、2016年度以降も実証実験を重ねています。また2016年から2年続けて「イノベーション・ジャパン」に採択されて出展する等、この技術を実用化に結び付け、廃食油の100%資源化を目指しています。

イノベーションジャパン2016

ショートプレゼン

(2016.8@東京ビッグサイト)

イノベーションジャパン2017

出展ブースにて

(2017.8@東京ビッグサイト)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.020

薬剤アレルギーの迅速、高精度な検査方法を提案

医学部医学科 芝口浩智 講師

さまざまな疾病治療時の薬剤投与による薬物アレルギーは、軽度なものから重症薬疹、さらにアナフィラキシーショックのような重篤なものまであり、薬剤を処方するすべての診療科に関わる問題となっています。アレルギー発現を避けるための事前検査として遺伝子検査が行われていますが、汎用性があり安全性に優れながら高精度で迅速な検査方法は、未だ実用化されていません。

このような状況において医学部(生化学)芝口講師は、薬学部(実務薬剤学)二神教授、安髙助教らと、アレルギー発現時に分泌されるサイトカイン等、血液中の液性成分を走化性因子として利用し、細胞動態の変化を高精度・高感度に定量化する新しいアレルギー検査方法を提案しました。

患者の血清や白血球と投薬予定の薬剤を反応させた培養液を検体として使用し、検体に対する細胞の反応を時間経過に沿って記録・解析します。従来の検査方法と比して、迅速で精度も高く簡易なため、医療機関や検査機関などへの広範な普及が期待できます。検査はすべて体外で行い、生体反応を必要としないため安全で、採血量も非常に微量で済みます。培養液への添加が可能であればあらゆる抗原に対する検査に対応できるため、薬剤以外の食物や動物などのアレルギー疾患の危険性も予測でき、アレルギー発現の回避や事前対処が可能となります。

2015年8月 「イノベーション・ジャパン2015」(JST、NEDO主催)に出展、2015年11月 「第1回KTC 大学合同 新技術説明会・技術相談会」(九州大学・九州工業大学・熊本大学主催)、2016年1月、「福岡大学新春産学官技術交流会2016」(本学主催)において研究発表を行いました。今後も更なる研究を重ね、実用化を目指します。

第1回KTC大学合同新技術説明会

技術相談会にて

(2015.11@福岡市)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.019

エピジェネティクスを制御する小分子化合物による

白血病(成人T細胞白血病(ATL))治療法の開発薬学部 小迫 知弘 准教授

白血球のひとつであるT細胞に感染し、成人T細胞白血病(ATL)を発症させるHTLV-1は、縄文時代から日本に存在するウィルスで、感染者の多くが特に九州地方に多いことで知られています。発症すると他の白血病と比較しても極めて予後が悪く、近年の実態調査においては、九州では減少傾向であるにもかかわらず大都市圏では増加しています。母子感染予防のための妊婦健診や発症予防のためのワクチンなどの効果が期待できますが、より確かなウィルス感染予防や治療法の確立が求められています。

患者数・感染者数ともに多い九州地区で研究を続ける本学薬学部 小迫准教授は、ATL患者のがん細胞の増殖にかかわるタンパク質を特定し、ピンポイントで攻撃する分子標的療法による新規治療薬の開発を進めています。長寿遺伝子と呼ばれるSirtuinは、遺伝子発現を制御し老化や細胞周期調節に深く関与しています。ATL患者細胞に多く見られるSirtuinファミリーのSIRT1を標的として、DNA塩基配列の変化を伴わず遺伝子制御を変化させる(エピジェネティクス)、新たなATL治療へ繋がる研究です。

2016年1月、「福岡大学新春産学官技術交流会2016」(本学主催)において、これまでの研究成果を発表しました。

薬学部 小迫 知弘 准教授

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.018

世界初! 次世代電子回路規格が国際標準規格として成立

~ 産学官連携で研究開発を推進する半導体実装研究所 ~半導体実装研究所 所長 友景 肇 教授(※2016年5月退職)

福岡大学では、産学官連携による研究活動を推進し、研究成果の実用化等を促進することを目的に、産学官連携研究機関として12の研究所を設置しています。その1つである半導体実装研究所(所長 友景肇工学部教授)が中心となって、福岡県、(公財)福岡県産業・科学技術振興財団三次元半導体研究センター、半導体関連メーカーが産学官連携のもとで開発した「部品内蔵基板(JPCA-EB01-2011)」の製造と品質管理に関する規格が、国際電気標準会議(IEC)において国際標準規格として成立しました。

スマートフォンやウェアラブル端末に代表される携帯電子機器は、日々研究開発が進んでおり、高性能化のためには半導体などの電子部品をより小さくし、3次元構造で組み立てる必要があります。その一つの構造が「部品内蔵基板」です。これは電子部品を積み上げる土台である基板に電子部品を埋め込んで、より密度を上げる技術で、これからの製品に必要不可欠なものです。友景教授が開発した「部品内蔵基板(JPCA-EB01-2011)」は、その作り方や検査の仕方を世界で初めて規格化し、世界標準IS(International Standard)として認められました。

日本から世界標準を出すことにより、日本企業がこの分野の技術開発の過程で優位性を確保することが期待できます。またこの規格をもとに開発を進めることで、電子機器をより一層小型化、高性能化、省電力化できます。

本件について、6月16日(火)に福岡発の成果として小川福岡県知事に報告しました。また、同日のテレビニュースにて放映されるとともに、翌17日(水)の日本経済新聞朝刊にも掲載されました。今回開発を進めた本学の半導体実装研究所は、2011年に、福岡県の半導体開発の拠点である「三次元半導体研究センター」(福岡県糸島市)内に設置されており、同センターと協力し、電子機器を構成する半導体部品の小型化やデバイス密度を上げるための3次元実装の設計から製造、解析、試験までの一連の工程の研究開発を行っています。また、多くの企業と共同で研究開発を行うとともに、(公財)福岡県産業・科学技術振興財団等と連携して、文部科学省や経済産業省の支援制度の採択を受け、産学官連携による活動を進めています。

部品内蔵基盤

小川福岡県知事(左)と

県庁での記者会見(友景教授:右)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.017

副生塩の滅菌剤へのリサイクル

~廃棄物処理技術のエキスパートを目指す資環研~資源循環・環境制御システム研究所 所長 樋口 壯太郎 教授(※2020年3月退職)

現在、樋口壯太郎教授が所長を務める「福岡大学資源循環・環境制御システム研究所」は、1998年4月北九州市若松区エコタウンに開設されました。限りある地球資源をリサイクルし、環境への負荷を減らし自然環境を守っていくことを目指して、主に廃棄物(ごみ)に関する研究を行っています。廃棄物を資源として利用するにあたり、まず廃棄物に含まれる有害物質で環境汚染を生じさせない技術(環境制御)、次に無毒化された廃棄物を有用資源として活用する技術(資源循環)の開発を進めています。

資源循環分野の技術のひとつとして、10数年前より副生塩リサイクルに関する研究を続けています。廃棄物処理等に伴い、清掃工場や最終処分場浸出水から発生する塩類-副生塩は、近年その環境被害が顕著化していますが、リサイクルシステムは確立していません。樋口教授は次亜塩素酸ナトリウムに着目し、電解法により副生塩から"エコ次亜塩素酸ソーダ"を生成し、滅菌剤として利用する技術の開発に成功しました。浸出水処理のための脱塩固化設備も不要となり、省エネ化が可能となります。事業化に向けた取り組みもスタートしました。世界初の実用化となるこの研究については、本年1月13日(火)西日本新聞 朝刊トップに掲載されました。

本研究所は、毎秋 北九州市で開催される「エコ・テクノ」(北九州市、(財)西日本産業貿易コンベンション協会 主催)に出展し研究成果を発信しています。また、2009年から毎年市民向けの環境セミナーとして「福岡大学エコスクール」を年5回シリーズで開講し、市民の皆さまにも地球環境保全を担う一員としての意識を高め、より環境を理解して日常生活に活かしてもらうことを目指しています。

市民向けセミナー「エコスクール」にて

研究施設の案内 - 関連リンク

- 「副生塩リサイクル」

- 資源循環・環境制御システム研究所

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.016

3次元空間で操作可能な3Dタッチパネルの開発

工学部電気工学科 辻 聡史 助教

タッチパネルはディスプレイ部にタッチ操作検出用のセンサなどを統合し、画面に触れた指やペンの位置を感知して機器に指示を与えることができます。画面に直接触れて直感的に操作ができ、スマートフォンや携帯ゲーム機はもちろんのこと、カーナビや銀行のATMなど様々な分野で利用されています。

従来のタッチパネル技術の多くは、対象とディスプレイの接触位置のみを検出し2次元的な操作を行うものがほとんどであり、接触前の近接状態及び接触状態を測定し、3次元的な操作を行うことは困難でした。工学部電気工学科 辻 助教が開発した技術では、近接における対象の位置を検出するセンサと、接触における対象の押圧及びその詳細な位置を検出するセンサを積層し、両センサを切り替えて近接及び接触(3次元空間)の正確な測定が可能になります。指の接近から接触、押圧までの一連の動作を各動作ごと正確に検知することができます。従来に比べて操作性は向上し、誤動作も軽減されます。

本技術は、2014年9月に開催された「イノベーション・ジャパン2014」((独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)主催)へ出展しました。ディスプレイの画像を指を使って、近接から接触、押圧まで3次元空間で操作ができ、さらにロボットの触覚として近接センサや触覚センサに応用できることをアピールしました。

イノベーション・ジャパン2014にて

(2014.9@東京ビッグサイト)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.015

非接触型気体搬送手法の医療への応用

工学部機械工学科 赤木 富士雄 助教

手術時や重症患者への呼吸管理に用いる酸素マスクは、鼻と口を覆うため閉塞感や不快感をもたらします。特に小児への使用は恐怖感を与えることになり、装着が困難な場合があります。また、酸素マスクを在宅医療で用いる場合は、可燃性の高い酸素を高濃度で使用するマスクの構造ゆえに、火災による死亡事故が問題となっています。これらの問題は、酸素を周囲に拡散させることなく離れた目標地点まで到達させることができれば、マスクを着用せずに投与することが可能となります。このような医療現場のニーズに応えるため、本学工学部機械工学科 赤木助教および山口教授をはじめとする研究グループは非接触型気体搬送技術を開発しました。

通常、気体は噴き出されるとすぐに空間内に拡散します。非接触な気体搬送を実現するには、この拡散を出来るだけ抑えつつ離れた目標地点まで搬送させる必要があります。赤木助教らは、流体の特徴的な流動現象である渦の特性および噴流の特性を利用して、気体を局所の空間内に閉じ込めた状態で、噴出口から局所の目標地点まで搬送することを可能にしました。搬送方法は3種類(噴流方式・エアーカーテン噴流方式・渦輪搬送方式)あり、使用用途に合わせて使い分けることができます。この搬送技術は、覆いのない保育器、手術箇所の加温や清潔維持、内視鏡の曇り止めといった酸素投与以外の医療ニーズにも応用できることから、本学医学部麻酔科学教室と共同で試験機の開発を行っています。

本技術は、2014年6月に開催された「西日本製造技術イノベーション2014」((公財)西日本産業貿易コンベンション協会主催)に出展しました。また2014年9月開催の「イノベーション・ジャパン2014」((独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)主催)への出展も予定されています。現在、試作の開発機で性能試験実施中です。実用化に向け共同開発を目指します。

西日本製造技術イノベーション2014にて - 関連リンク

- 出展ポスター「接触型気体搬送手法の医療への応用」

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.014

超音波探触子(プローベ)補助装置の開発

福岡大学病院麻酔科 原賀 勇壮 助教(※2024年3月退職)

皮膚の深層部にある血管への穿刺(注射)において、触診では血管の位置が不明瞭なため、超音波装置を使用して血管画像を確認することにより、体内の情報をリアルタイムに得ることができ、穿刺ミスを防ぐことができます。しかしながら超音波装置を使用する場合でも、現状の探触子(プローベと称されるセンサー部分)は皮膚に圧着して画像を得るので、皮下の血管が圧迫で潰され位置確認が困難になることがあります。

例えば頸部の静脈に点滴針を刺すという処置の場合、動脈と静脈は隣接しており、更に現状の超音波装置を使用すると皮膚圧迫により静脈が狭くなり、動脈を刺さずに静脈だけを刺すことは容易ではありません。福岡大学病院麻酔科 原賀助教が考案した補助装置を使用すると、皮膚を吸引し引き上げながら探触子を圧着することができ、皮下の静脈を潰すことなく安全な注射が可能となります。

2014年6月に開催された「西日本製造技術イノベーション2014」((公財)西日本産業貿易コンベンション協会主催)に出展しました。さらに2014年9月開催の「イノベーション・ジャパン2014」((独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)主催)への出展も予定されています。開発された補助装置は、静脈穿刺だけでなく体幹の神経ブロックや胃癌の内視鏡手術などでの用途が考えられ、今後幅広い分野での実用化を目指しています。

西日本製造技術イノベーション2014にて - 関連リンク

- 出展ポスター「超音波探触子(プローベ)補助装置」

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.013

竹チップを燃料とするバイオマスボイラーの開発

工学部機械工学科 麻生 裕之 助教

日本国内で放置されている竹林から大量に発生する竹廃材の問題。クローズアップvol.006でも取り上げましたが、竹は非常に繁殖力が強く、定期伐採によって生じる竹廃材は、竹林面積が特に多い九州地方にとって、その有効活用が強く望まれています。現状では、竹チップや竹フレークなどへ加工して飼料やたい肥として畜産・農業分野で利用されていますが、大量利用には至っていません。そこで麻生助教は竹の可燃性および環境特性に着目し、バイオマスエネルギー分野での有効利用を目指して、竹チップを燃料とする新しいタイプのボイラーを開発しました。

従来、竹は含水率が高く燃焼しにくい事が特徴で、乾燥工程で木材等と混ぜることが必要であるため熱エネルギーとしては有効活用できずにいました。しかし、このボイラーは燃料として用いる竹チップの乾燥処理を見直し、ボイラーの輻射熱を利用した熱風で竹チップを乾燥させ、乾いたものからそのまま燃料として用いて熱エネルギーを生み出します。伐採した現地で竹を粉砕し、チップ化した生竹をそのままボイラーに投入し近隣のビニールハウスに用いるなど、輸送コストの大幅な削減が可能となり、また価格高騰が懸念される灯油に代わる燃料として、竹チップの大量利用に寄与します。さらに、このバイオマスエネルギーはCO2排出がゼロとして換算されるため、排出権取引の観点からも有利になります。

2013年10月に北九州市で開催された再生可能エネルギー先端技術展2013(福岡県、北九州市、経済産業省 九州経済産業局、(公財)西日本産業貿易コンベンション協会 主催)に出展しました。vol.006にて紹介した工学部社会デザイン工学科佐藤教授主催の竹イノベーション研究会とも協力して、竹廃材を単なる産業廃棄物ではなく資源として大いに役立つことをアピールしていきます。

再生可能エネルギー先端技術展2013

アカデミックセミナーにて

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.012

インテリジェンスマテリアル機能をもつブロック共重合体の創製

~ポリエチレンの表面改質を実現~工学部化学システム工学科 八尾 滋 教授(※2025年3月退職)

ポリエチレンは身近なところではスーパーのレジ袋などに使用されているもっともありふれたプラスチックですが、一方で非常に接着性に乏しく、そのために大幅に用途が制限されており、この表面改質剤の開発が産業界の長年のテーマでした。

この課題に対して、工学部化学システム工学科 八尾 滋 教授は、少量でかつ劇的に表面改質効果を示す側鎖結晶性ブロック共重合体の創製に成功しました。

このブロック共重合体は、ポリエチレンと類似の構造の結晶性側鎖をもつ化合物と溶媒親和性や接着性などの機能を示す化合物から構成された高分子体からできています。ポリエチレンのフィルムあるいは多孔体をこのブロック共重合体を溶かした溶液につけるかあるいは塗るだけで、ポリエチレンの表面は任意の機能を持つようになり、例えば強い接着力を示すようになります。またポリエチレンの微粒子が分散された溶液に0.5%程度添加するだけで、劇的に粘度を低下することができます。またこのブロック共重合体は温度によりその改質力をコントロールすることができるので、例えば温度を上げることで粘度が増加する、普通とは逆の機能を持つ溶液や自身で出力を制御し常に最適な状態を保つリチウムイオン電池など、様々なインテリジェントマテリアルを創製することが可能です。

2013年8月、「イノベーション・ジャパン2013~ 大学見本市 & ビジネスマッチング ~」((独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)主催)に出展しました。ポリエチレンの表面改質に幅広く展開が可能な物質であることを多くの人に知っていただき、企業と協力して応用を図れるように、実用化に向けて改良をすすめていきます。

イノベーション・ジャパン2013にて

(2013.8.29@東京ビッグサイト)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.011

超音波化学療法による新しいがん治療へ

医学部医学科 内田 俊毅 講師(※2025年3月退職)

医学部医学科生理学教室 内田 俊毅 講師は、新しいがんの治療法として、全身にがんが転移した末期がん患者に有用な、光感受性物質と超音波を併用する超音波化学療法を開発しました。

この療法は、がん細胞に選択的に結合する光感受性物質を、低周波・低強度の超音波で励起してがん細胞を破壊するというものです。従来技術では、広範囲に超音波を照射する場合、内部の温度上昇を招き、装置が不安定化し連続使用が困難でした。今回の新しい技術では、水冷化により温度上昇を抑制することで連続使用を可能とし、超音波照射面の皮膚熱傷も防止することができます。

X線を用いるガンマナイフなど、正常組織へのダメージを呈する治療法や、大規模施設を必要とする重粒子線治療などの最新のがん治療は高額で、また全身に転移したがんには無効であると考えられています。一方、この新しい装置は安価に製作可能で、X線や抗がん剤の副作用もなく、適正に使用すれば正常組織へのダメージは皆無です。治療困難となった末期がん患者さんの治療方法として多いに期待できます。

2013年8月、「イノベーション・ジャパン2013~ 大学見本市 & ビジネスマッチング ~」((独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)主催)に出展しました。本装置はマウスのがん治療用実験装置の段階にありますが、ヒト用のがん治療装置に発展させるよう、企業との製品化を目指しています。

イノベーション・ジャパン2013にて

ショートプレゼンの様子

(2013.8.30@東京ビッグサイト)- 関連リンク

- 研究内容詳細「超音波化学療法による新しい癌治療」

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.010

難治性皮膚損傷の治癒過程を小動物で再現

~生体内留置デバイスの開発~医学部医学科 自見 至郎 講師(※2022年3月退職)

老齢化社会の進行に伴い、褥瘡などの難治性皮膚潰瘍を有する患者の増加が懸念されています。治療薬の開発が進められていますが、開発の過程で必要となってくる難治性皮膚潰瘍を適切に評価できる動物モデルは未だ無いのが現状です。小動物はヒトに比べて傷口の収縮が強く、上皮細胞の再生を正確に評価することは困難で、創傷治癒やそれに関する薬品などの開発の障壁となっています。

そこで、医学部医学科 自見 至郎 講師は、傷口の収縮を抑制して上皮再生を正確に評価できるスプリント状の器具を開発し、ヒトの治癒過程を動物で再現することを可能にしました。この器具を用いることで、ヒトの治癒過程を再現した難治性皮膚潰瘍を持つ動物モデルが作製でき、基礎研究のみならず新規の医薬品開発にも利用できるようになります。

2013年8月、「イノベーション・ジャパン2013~ 大学見本市 & ビジネスマッチング ~」((独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)主催)に出展し、医薬関連および動物試験受託企業とのマッチングをアピールしました。ヒトの難治性創傷には多くの因子が関与するため、様々な局所組織障害による難治性モデルの創出が強く望まれており、その開発が今後の課題となっています。

イノベーション・ジャパン2013にて

(2013.8.29@東京ビッグサイト)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.009

新たな早期胃がん診断法の発明

筑紫病院 内視鏡部 八尾 建史 診療教授

がん死亡原因の世界の第2位を占める胃がん-その死亡率低下のためには、原因となる腫瘍の早期発見・早期治療が重要です。今回提案された胃がん診断法により、現在行われている内視鏡検査では発見できない小さな胃がんを早期に発見でき、早期治療につなげることが期待できます。

筑紫病院 内視鏡部 八尾診療教授は、拡大内視鏡を用いて胃上皮性腫瘍(癌、腺腫)の細胞内に白色不透明物質が存在することを発見し、さらにこの物質の正体が微小な脂肪滴の集合であることを解明しました。胃の粘膜が腫瘍化した際に腸の形質を獲得し、正常な胃上皮細胞では吸収されない食事由来の脂肪が胃腫瘍により吸収されて蓄積し脂肪滴となっていることを明らかにしました。

この結果をもとに、八尾診療教授は、内視鏡検査時に脂肪製剤を負荷し胃腫瘍に吸収・蓄積させることで、従来の検査法では発見できなかった小さな胃がんを早期に発見し診断するという特異的で高感度の胃がん診断法を発明しました。

2013年8月、「イノベーション・ジャパン2013~ 大学見本市 & ビジネスマッチング ~」((独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)主催)に出展しました。この新規診断法に必要な高効率かつ特異的な脂肪製剤の開発を進めるため、パートナーとなる企業を開拓し事業化を目指していきます。

イノベーション・ジャパン2013にて

(2013.8.29@東京ビッグサイト)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.008

生理活性物質の高熱水抽出法の開発

~マキネッタ抽出器を用いて~工学部化学システム工学科 重松 幹二 教授

食用キノコ類に多く含まれるβグルカンには、悪性腫瘍の増殖を抑制する抗腫瘍活性を持つものがあります。しかしこれらは水に溶けにくいため、抗腫瘍の機能を上げるには工夫が必要です。そこで水に溶けやすいβグルカンを得るために、工学部化学システム工学科 重松研究室では、マキネッタ法を用いて、高温高圧水による加水分解反応によって水可溶化させる技術を開発しました。

エスプレッソコーヒーに使われるマキネッタ抽出器は、100℃以上の高温水抽出でありながら抽出と同時に100℃以下に冷却されるため、熱による過分解を抑えることができます。この抽出器の内部圧力は試料の圧搾状態に左右され抽出温度のコントロールが困難な場合が多いので、種々の実験用濾紙を圧力保持体として併用することを考案し、抽出温度のコントロールと極少量の試料からの抽出を可能にしました。

食用キノコ類であるブナシメジ・エリンギ・シイタケなどを原料としてマキネッタ抽出器を使用したところ、いずれのキノコからもβグルカンを高収率で安定的に抽出することができました。とくにブナシメジからの抽出液は、より強い抗腫瘍活性が確認されました。原料が食品であるため薬事法に抵触せず、本来食品であるため過剰摂取による副作用も少ないものと期待されます。

2013年6月、(公財)西日本産業貿易コンベンション協会主催「西日本製造技術イノベーション2013」に出展し、きわめて簡易な装置で安全性も高い方法で高活性の溶液が抽出できることを示しました。さらに、その他の天然成分 -タンニンや漢方薬成分の抽出への応用も検討しています。

西日本製造技術イノベーション2013にて

マキネッタ抽出器の実演

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.007

地域防災を目指した雨水貯蔵浸透システムの開発

~新型人工芝グラウンドと雨水ハウスの効果~工学部社会デザイン工学科 渡辺 亮一 准教授

近年多発するゲリラ豪雨は甚大な被害を招いています。特に都市型水害は、住宅地からの雨水排水が原因のひとつであることが確認されており、都市部における健全な水循環の再生が求められています。そこで工学部社会デザイン工学科 渡辺亮一 准教授は、その有効な対策として雨水貯蔵浸透システムを開発しました。

現在福岡大学サッカー部のホームグラウンドとして使用されている新型人工芝サッカー場は、このシステムの技術による改良土壌を用いて雨水を一時的に貯留し、河川への負担を軽減することで流量ピークを集中させないように設計されています。これにより、河川への雨水の流出を抑え洪水を起こりにくくしています。今後このような公共施設において貯留した雨水を利用促進するため、設置費用に対する効果をさまざまな数値データに基づいて検証しました。

さらに渡辺准教授は、家庭で水を貯蔵し水害を抑止するという“ホームダム“発想に基づいて、巨大雨水タンクを備えたマイホームを建設し、市民レベルでの環境への取り組みを実践しています。約300平方メートルの敷地の地下に貯水槽を設置し、屋根から雨どいを伝って落ちる水を集めるとともに、駐車場や池に落ちる水を地下に浸透させるようにしました。施工のノウハウと水位データをホームページで公開し、タンク設備の費用対効果を検証しています。

2013年3月、第10回おおむた産学官連環交流会(産学官連環交流会実行委員会主催)にて、雨水貯蔵浸透システムの有効性を発表しました。

第10回大牟田産学官連環交流会にて

発表する渡辺准教授

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.006

竹廃材を活用した新しい地盤改良技術の開発

~竹イノベーション研究会発足!~工学部社会デザイン工学科 佐藤 研一 教授

日本国内に放置されたままの竹林では、適正保護のため定期伐採された間伐材の廃材が大量に発生しています。そこで佐藤研究室では、竹廃材の吸水効果を有効活用し、新しい地盤改良技術を開発しました。

この竹廃材を活用した土系の歩行者用舗装は、自然素材を活用した舗装として環境保全やヒートアイランド現象の緩和・軽減の点から注目され、今後の整備が期待されています。試験施工後2年半の経年観察により、竹廃材の添加は防草効果と柔らかさをもたらし、さらに竹の引張り補強効果がひび割れ防止に有効との調査結果を得ることができました。

さらに、全国各地に数多く存在するため池の底泥に吸水効果を有する竹廃材を添加させ、セメント添加量を大幅に削減できるよう開発を進めました。ため池整備事業の必要性が求められる中、改良した底泥を道路盛土や公園・緑地造成などへ利用することを目指しています。

これまでに、産学官連携センターを通じて、2011年9月「イノベーション・ジャパン2011-大学見本市」、2012年3月「第9回おおむた産学官連環交流会」、2013年1月「福岡大学2013新春産学官懇談会」にて研究発表を行いました。また、2012年11月には「竹イノベーション研究会」を発足し、土木建設資材としての竹の普及にとどまらないビジネスネットワークを構築し、竹資源の有効活用と環境保全を進めていきます。

第1回竹フォーラムにて

(2012.11.29@福岡大学中央図書館大ホール)

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.005

チタニア・シリカ水溶液と超音波の併用による新しいがん治療法

医学部医学科 高橋 宏昌 講師(※2013年9月退職)

本学医学部医学科 高橋 宏昌 講師は、新しいがんの治療法として、酸化チタンの難溶解性を解決したチタニア・シリカ水溶液と高密度焦点式超音波との併用で、がん細胞を効率的に死滅させることに成功しました。

このチタニア・シリカ水溶液は、その主成分であるチタニア・シリカ複合体が酸化チタンと酸化ケイ素の結合した過酸化結合を有する構造によって高い親水性を保持します。さらに超音波照射による高い励起性に基づいて発揮される高いがん細胞殺傷性を示します。これらの特性により、がん細胞を効率的に死滅させることができると考えられます。口腔がんや皮膚がんの治療および感染症の治療に有効な方法として実用化を目指しています。

2012年11月、東京で開催された「医学部合同新技術説明会」にて研究発表を行いました。

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.004

スマートフォンやWeb画面を用いた身体活動分析ツール

スポーツ科学部 難波 秀行 助教(※2013年3月退職)

爆発的に普及するスマートフォン、一段と広がりをみせるインターネット網 - これらを用いて個人の健康管理はもとより健康・医療分野において新たな知見を得る有効なツールとして、本学スポーツ科学部 難波助教は身体活動分析ツールを開発しました。

従来より身体活動測定に利用されている加速度計は、数千人規模の評価にはコスト面から困難です。加えて、車や鉄道、自転車の移動、筋力トレなど体の一部分を使った運動、あるいは水泳、アクアエクササイズなどの評価はできません。また大規模な疫学的研究で利用される質問紙は測定精度が低く、さらにデータ処理に時間がかかり即時フィードバックはできません。本ツールはこれらの課題を解決し、精度よく身体活動量を評価でき行動内容を分類できるため、ライフスタイルの分析・改善へとつなげられます。

使用方法は、Web画面上のイラストを選択して一日の行動をタイムラインに入力するという簡易なやり方で、エネルギー消費量と行動パターンを可視化します。またインターネット経由で蓄積されたデータにより、多人数の身体活動を低コストで測定可能にします。このように、データベースに行動パターンを記憶させることにより、従来からある単純なエネルギー消費量表示ではなく、行動パターンを分類して個別にフィードバックする仕組みをもっています。利用する本人だけでなく、医師等が患者の生活パターンを把握し生活習慣の指導に役立てることができるので、地域・職域での保健指導、健康づくり教室・フィットネスクラブ等での活用や、医療分野でのリハビリ、投薬、栄養指導等と組み合わせた臨床応用ができます。

2012年9月に開催された「イノベーション・ジャパン2012」に出展し、さらなるシステム開発を進めています。

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.003

廃ガラスリサイクル製品の開発

工学部建築学科 椎葉 大和 教授(※2013年3月退職)

色つきガラスビンは再生使用が難しく、リサイクルが進んでいないのが現状です。本学工学部建築学科椎葉研究室では、このような廃ガラスで製造した廃ガラス発泡体の建設資材への有効利用の研究開発を行っています。

色つきガラスビンなどの廃ガラスを焼成・発泡して製造した廃ガラス発泡体は、比重が0.3~1.2程度と軽量で多孔質であるため、保水性・保温性・通気性・通水性・吸水性などに優れています。また、ポーラスコンクリートとして使用した場合は、従来のポーラスコンクリートに比べ、2~10N/mm2程度の圧縮強度が得られます。こうした廃ガラス発泡体の保水性とポーラスコンクリートの排水性を生かして、屋上緑化植栽基盤や雨水浸透枡・雨水浸透トレンチなどへの利用が期待されています。

2012年6月、北九州市にて開催された「第52回西日本総合機械展」(公益財団法人西日本産業貿易コンベンション協会 主催)に出展し、その有用性を広くアピールしました。

- 関連リンク

- 研究内容詳細「廃ガラスリサイクル製品の開発」

-

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.002

がんの診断と治療の両方に使える超音波エコー装置の開発

医学部医学科 芝口 浩智 講師

我が国における最大の死亡原因となっているがん-この状況を打開すべく外科手術や放射線療法、化学療法などが行われていますが、いずれも人体に対し侵襲的であり強い副作用があります。非侵襲的がん治療法としては光線力学療法が知られていますが、光線が体の深部にまで到達できないため生体深部の特定部位への照射は困難で、かつレーザー照射装置が大掛かりで複雑という問題を抱えています。

そこで、本学の医学部芝口講師はエコー診断等に用いられる超音波に着目し、低出力の超音波と超音波感受性剤を用いる超音波力学療法を開発しました。超音波が光に比べ体の深部にまで到達できることや、装置の簡便さ、特定部位にのみ照射できることなどを考慮すると、非侵襲的がん治療法として極めて有望です。

2012年1月の「第1回 医工連携推進研究会」((財)九州産業技術センター、九州経済産業局主催)、同年6月の「第一回シーズ発表会」(西日本シティ銀行主催)にて、研究開発の意義と有効性を発表しました。製品化へ向けて、がんの治療・撲滅への寄与という画期的な社会貢献が期待されています。

西日本シティ銀行主催

「第一回シーズ発表」にて

-

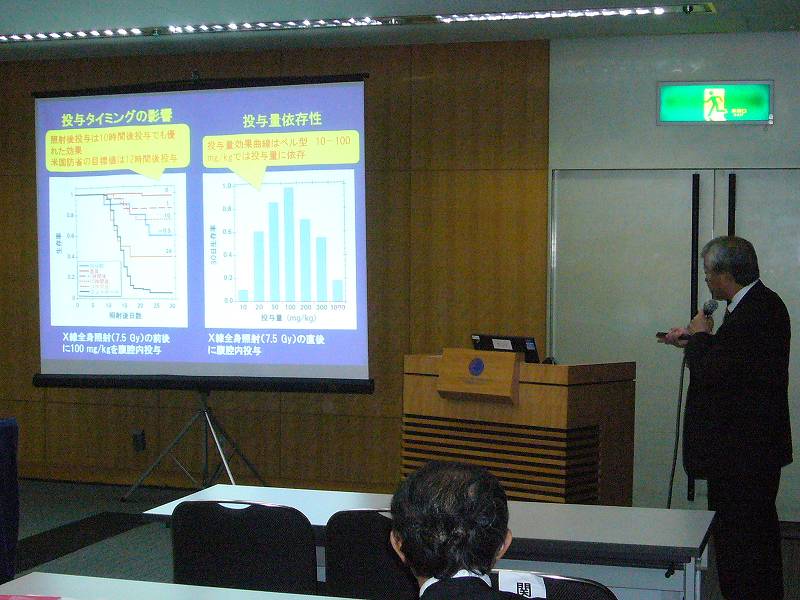

福岡大学研究シーズクローズアップ vol.001

放射線被爆後の投与で有効な防護剤について

薬学部 高田 二郎 教授(※2022年3月退職)

本学の髙田二郎教授(薬学部)と(独)放射線医学総合研究所(千葉市)の研究グループは、放射線に被曝した後から投与しても効果のある物質を開発しました。

この物質は、ナッツ類や穀類から抽出できる「γ(ガンマ)-トコフェロール」やトコトリエノール等のビタミンE類の誘導体で、マウスの実験で、被曝後の 投与でも被曝の影響を軽減できることを確認しました。これは、事故等で放射線を浴びた人に対する治療の可能性を切り開くもので、非常に注目を集めています。

現在、放射線被曝前に投与すると有効な医薬品はありますが、被曝後に効果のある薬は、まだ開発されていません。 この化合物が働く詳しいメカニズムは現在解明中ですが、今後、製薬会社等と実用化に向け検討していく予定です。

この研究は、昨年9月に東京で開催された「イノベーション・ジャパン2011-大学見本市」((独)科学技術振興機構(JST)、(独)新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)主催)に出展したもので、本年1月5日(木)西日本新聞(朝刊29面)をはじめ、日経産業新聞(平成23年10月3日 (月))や日刊工業新聞(平成23年9月22日(木))に掲載されました。

イノベーションジャパン2011で発表する高田教授